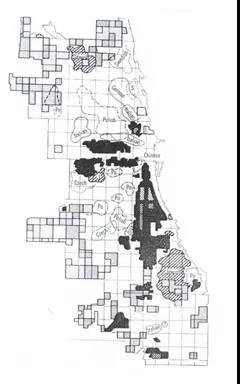

只要市民的经济收入和社会地位参差不齐,差异就会体现在空间上,所以城市里既有高档住宅区,也有低收入居住区。城市空间单元会随着社会和经济的发展不断转型,向上提升或向下衰败。20世纪初,芝加哥大学在社会学领域作出了显著的贡献,形成芝加哥社会学派。他们在城市生活方式演变、城市土地利用模式和城市人口分布方面有重大的发现和独特的认识。利用生态学概念描述城市空间结构和人口空间分布重构,城市化带动人口迁移和城市内部人口再迁移,城市增长和衰落推动城市人口的空间集中、分散、隔离、侵入和代替现象。芝加哥学派重要人物路易斯·沃思(Louis Wirth)根据“规模扩大”“密度提高”“异质性强”这三个城市人口特征推演出与农村迥然不同的城市生活方式。城市人口增加带来丰富的劳动分工和专业化,也彻底改变了其间的人际社会关系。人际交流由首属关系(熟人社会)变成次属关系(角色社会),众多社会角色代替熟悉人群构成城市生活的主导模式。城市人口高密度导致对城市有限资源的竞争更为激烈,进一步导致社会的混乱和不稳定。城市人口异质性增强引起居住地域分化,人们按同质组合,分别聚居在相互隔离的地区(Wirth,1938)。这种现象体现在收入不同的人群之间,更突出反映在不同种族依照各自生活方式的集聚。由此,美国大城市里普遍存在黑人区、唐人街、犹太人区、拉丁区等。芝加哥人口分布呈现出明显的“马赛克”(mosaic)空间格局(见图1),不同种族集聚造成社会隔离。多种族、多文化移民城市的人口分布“马赛克”现象反映了人群依照自身文化和生活方式有选择地集聚,其动态形成机制值得关注。城市人口初始分布不一定形成相对清晰的特定族群集聚形态,“马赛克”是通过人口再分布形成的。种族隔离和贫富差距是美国城市社会“马赛克”形成的主要原因,中国城市没有种族问题,但居民经济收入水平差距确实存在。城市住房商品化运动开始强化居住空间质量的差异,新建门禁小区居住质量大幅度提高,居住环境质量低下的老旧住房小区未见显著改善。居住空间质量成为造成城市“马赛克”的主要因素。上海中心城区某街坊于1920年代建成(见图2),建筑密度高,街坊内几乎没有空地和绿地。住房平均层数2层,容积率1.83,建筑密度73%,初始建筑质量水平不高且密度偏高。该街坊居住人口净密度在2000年为14.0万人/平方公里,到2010年上升至14.8万人/平方公里,人均居住面积下降。根据历史记载,此街坊在1940年代已经呈现出工业、商业、居住高度混杂的状态,随着居住人口密度上升,“弄堂”公共通行空间被广泛蚕食,出现空间环境自我恶化的“公地”产权状况,空间环境管治水平日益低下。街坊居住空间质量下降促使有经济能力的户籍原住民出走寻找更好的居住环境,2000年,该街坊49.1%的户籍人口已经搬离;2020年,离开的户籍人口达到70.7%,留下的多是低收入居民。同时伴随着外来流动人口进入,2000年,该街坊的流动人口占比13.3%,到2020年上升至40.9%,基本判断是低收入群体。经过多年的过滤,此街坊蜕变成高发展水平城区中低收入群体集聚的城市“马赛克”。居住空间质量下降与低收入群体集聚的相互作用形成恶性循环导致贫民窟的现象在高密度城市并不少见(见图3)。如位于台湾第一高楼台北101附近的一栋40多年前建造的多层住宅(见图4),现在已经衰败成低收入人群聚集区,而其所在的地区信义区是台北市的优良区位。住房市场中根据居民收入自然形成“马赛克”不符合现代城市规划的价值观,所以,英国新城运动的第一代新城斯蒂文杰(Stevenage)倡导居住社区由不同类型的住宅组成,推动不同社会阶层混合居住,促进社会融合。暂且不讨论此混居措施能否成功达到规划目标,本文关注如何避免居住社区因为居住空间质量下降造成低收入群体集聚的“马赛克”。居住空间质量Y与初始居住建筑质量X1、初始建筑密度X2、人均居住面积X3、空间管治水平X4相关,Y = f(X1,X2,X3,X4)。X1与X2是居住小区质量水平的初始设计标准,X3由居民经济收入水平决定,X4是维护空间质量的制度设计。上述街坊的蜕变基本反映城市社会空间变迁的机制,也是上海绝大部分旧式里弄的演变路径。“公地”产权构成空间环境管治制度,促成高水平城区中的低收入群体集聚,人均居住面积(X3)下降与空间管治水平(X4)相互作用,街坊环境持续恶化,最终逃脱不了被拆除的结局。有效的旧城保护必须具备制度保障,上海西区的良好城市空间和大量历史建筑遗产与民国期间原“法租界”的城市管治制度紧密相关。避免居住空间质量下降、居住社区向下衰败成为低收入群体集聚的机制在于:

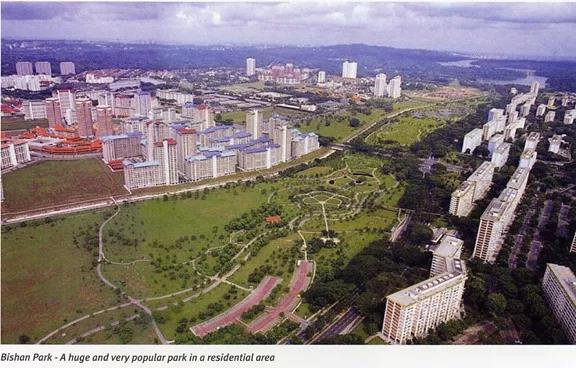

因为是公共住房,这些措施需要政府的大量投入,通过提高空间环境管治水平以维护居住空间质量成为城市规划管理的重要课题。无论是发达国家的城市还是欠发达国家的城市,门禁居住小区的私人管治普遍替代开放小区的公共管治,前者的物业管理有业主支付的物业费作为资金保障,而后者依赖政府的管理水平和财政投入,目前的实证调查普遍发现私人管治比公共管治更有效。但私人管治助长社会隔离,避免低收入群体集聚导致的社会隔离、建设人民城市的关键在于提高公共管治的水平。许多亚洲发展中国家高密度城市的空间环境恶化并不是因为经济发展低水平造成的,而是因为空间产权结构、集体不合作导致空间管治缺失。新加坡的公共住宅社区管理是个良好的榜样,各种族(马来族、印度族、华人等)、各收入水平居民混合居住,空间管治制度在其中起的作用不可或缺(见图5、图6)。WIRTH L. Urbanism as A Way of Life[J]. American Journal of Sociology, 1938, 44(1):1-24.